2008年02月05日

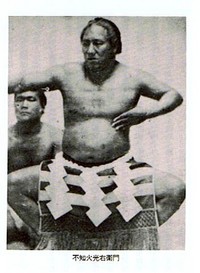

横綱不知火光右衛門

横綱不知火光右衛門は、文政8年(1825)5月、合志郡陣内村下町(現大津町下町)の原野慶助の二男に生まれました。本名を原野峰松といい、草相撲の大関で近隣に名をとどろかせていた祖父儀右衛門の血統を受けたのか、優れた体力と力とをもって草相撲でその怪力と妙手、早わざは近隣におよぶものがなかったと言います。

村の郷士坂本十郎左衛門からさそわれて、大阪に出て郷土の先輩である湊(第八代横綱不知火諾右衛門)の弟子となって修行し、嘉永2年(1849)江戸にのぼり、殿峰五郎の名で同3年11月幕下に付け出されています。

安政元年(1854)十両、同3年11月西前頭7枚目に入幕し、細川藩のお抱え力士となり、同4年1月不知火光右衛門と改名しています。以後、順調に勝ち進み、同7年2月小結で8勝1引き分け1休の成績で優勝、文久2年(1862)2月大関に昇進、同3年11月吉田司家から11人目の横綱免許を受けました。時に39歳のことでした。

176センチメートル、124キログラム、取り口はきびきびとして名人級、右を指したら盤石と言われていました。またその土俵入りは、先代(第八代横綱不知火諾右衛門)が創始した不知火型をさらに華麗にしたもので巧妙をきわめ、「白鶴の翼を張れるがごとし」の形容で華麗さはかって見ないところとされ、また大変な美男子でもあったので、その錦絵は飛ぶように売れたと言います。

その後、6年間12場所在位し、元治元年(1864)4月と10月に連続して優勝を遂げています。好敵手には、雲龍・鬼面山・陣幕(いずれも横綱を張った力士)がいました。明治2年(1869)11月場所限りで引退、幕内の在位は14年、27場所で、最高位は大関(横綱)、勝率は、7割7分3厘。引退後は、先代同様大阪に帰って頭取(年寄り)2代目不知火諾右衛門と名乗り、不知火部屋を創立して年寄りとして大阪相撲に貢献していましたが、同12年2月24日55歳で没しました。

墓は、大阪市天王寺区下寺町の遊行寺(円成院)と生地の大津町下町に建てられています。

Posted by セレスピード熊本 at 19:32│Comments(2)

│【不知火型土俵入起源】

この記事へのコメント

戦後の子供たちの遊びに、面子やべーゴマ遊びがありましたが、面子にはお相撲さんの錦絵が印刷されていたのを思い出します。

べーゴマには、当時の人気力士の名前が大きく掘られていて、子供の中には餓鬼大将がいて、木枠のミカン箱にいっぱい、集めて自慢していたものでした。

当時は遊びの中でも、立派なこども社会が存在していたものです。(餓鬼大将にも心・気・体があったように思い出されます)

べーゴマには、当時の人気力士の名前が大きく掘られていて、子供の中には餓鬼大将がいて、木枠のミカン箱にいっぱい、集めて自慢していたものでした。

当時は遊びの中でも、立派なこども社会が存在していたものです。(餓鬼大将にも心・気・体があったように思い出されます)

Posted by rakuten23 at 2008年04月01日 16:27

rakuten23様

私も、かろうじて面子(プロ野球や仮面ライダー)を、経験した世代です。

おもに、負けていましたが・・・・

あのころは、いじめがあっても、餓鬼大将が、弱いものを守っていた時代でした。

最近のいじめ問題は、こどもの問題ではなく、間違いなく大人の教育の問題です。

私も、かろうじて面子(プロ野球や仮面ライダー)を、経験した世代です。

おもに、負けていましたが・・・・

あのころは、いじめがあっても、餓鬼大将が、弱いものを守っていた時代でした。

最近のいじめ問題は、こどもの問題ではなく、間違いなく大人の教育の問題です。

Posted by 行司 at 2008年04月01日 18:15

at 2008年04月01日 18:15

at 2008年04月01日 18:15

at 2008年04月01日 18:15