2008年02月28日

第8代横綱【不知火諾右衛門】

第8代横綱「不知火型土俵入り」

【 不知火諾右衛門 】 (しらぬい だくえもん)

江戸時代、角界に熊本出身の名横綱がいました。「不知火型土俵入り」の創始者、第8代横綱”不知火諾右衛門”です。

享和元年(1801) 宇土市轟村栗崎(現宇土市栗崎)に生まれる。

本名は近久信次。父親は嘉平は農業を営み、郡の役人も兼任していました。

文化十三年(1816)信次が十六歳の時父が他界されたのを受け家を継ぎ郡の役人になります。

機敏で大力で地元に徴用されました。

やがて池田氏の娘を嫁に迎え二人の男子を授かります。

二十三歳の時、浦山の天神社の祭礼で宮相撲に参加し相手を投げ飛ばしてしまいます。

このことが、原因で相手を死亡させてしまいました。

信次(諾衛門)は、残された家族と顔を合わすことが苦痛でいたたまれなくなり故郷を去り大阪に出ました。

妻子を郷土に残しての相撲修行は恐らく他にはないでしょう。

大阪の名門湊部屋に入門して、湊由良右衛門の弟子となり、白川(熊本の川の名前)と名乗り、

初土俵を踏みました。当時の力士としては、知的で取り組みも鋭敏で才能を遺憾なく発揮していきました。

諾右衛門は体格も良く、並外れた腕力と稽古熱心な甲斐があってメキメキ頭角を表していきました。

大阪では、たちまち入幕を果たし戸立野と名を改めます。

持ち前のガッツで上り詰め大阪相撲の大関に昇進し黒雲竜五郎と改名しました。

前頭から一躍大関に昇進したのは、七代横綱の玉垣と、この不知火諾右衛門二人のみです。

その当時は、芝居は大阪、相撲は江戸と言われ、相撲の本場が江戸と言うこともあり、

又更に、文政十三年(1830)の十一代将軍 徳川家斎の上覧相撲の盛儀を聞いた

黒雲(諾衛門)は、師匠に了解を求め、天保元年江戸に出発します。

江戸では、神田の本郷金助町の浦風林右衛門を訪ね弟子となり入門後、

天保元年十一月場所に、西幕下二十八枚目に付け出され回向院の江戸相撲での初土俵を踏み、

同時に出雲国松平藩のお抱え力士となったのです。

この時、諾右衛門三十歳、この場所の成績は七勝一敗の好スタートでのデビュー戦です。

幕下十場所を通じ五十七勝十四敗という好成績でありながら七年も昇進しなかったのは、

当時の大阪上がりの力士の成績と昇進が合致しない大阪(ハンデ)であった当時の角界の通説の故だったようです。

江戸相撲八年目に入り天保八年(1837)一月、ようやく西前頭四枚目に入幕し、濃野里諾右衛門と改めました。

入幕したのが三十七歳で全盛期は過ぎていたものの、同年十月には、前頭三枚目に上がり、

手柄山、黒岩という大関・関脇を破り、翌九年二月には、前頭筆頭に昇進、

さらに翌三月場所では、西の大関の稲妻が休場したため関脇追手風、小結鷲ヶ浜を抜いて一躍

西の大関に二人抜きで昇進し、東の大関平石七太夫と相対しました。

小結・大関を経ずに大関になったのは、看板大関以外では異例で、このようなことから、

功績を認められ郷土細川藩のお抱え力士となりました。

この場所は、二勝四敗四休と不振におわり、翌十一月に稲妻が現れたので西の関脇にもどり、この時に、 不知火諾右衛門 と名を改めました。

所以は、領主細川公から、『領地の名物八朔(八月一日)の神火(不知火)は天下の奇観である。郡内に生を受けた汝は、

郷名を轟かすような不知火と名乗れ』 と名を賜ったということです。

翌十一年二月には、大関稲妻の引退を受け大関に復帰して八勝二休の幕内優勝を果たしたのです。

そしてこの年の十一月に、

吉田司家第二十一代善左衛門 追風から故実門人に差し加え、横綱を授与された。八人目の免許を受けたのでした。不知火諾右衛門四十歳の時でした。

当時の横綱は、地位ではなく称号でした。(降格有り)

諾右衛門の戦歴の中で特筆にあたる出来ごとは、天保十四年(1483)九月二十五日の江戸城吹上御殿での十二代将軍 徳川家慶の上覧相撲のでの華々しい光栄です。

その日は、朝から雨が降っていたとのですが、昼ごろからはパット晴れ上がって諾右衛門は上覧相撲土俵の上で、一代の面目を施しました。この歴史的瞬間は諾右衛門の長年の夢がかなった瞬間でした。

その土俵入りは、高根山・黒雲の二人を伴い免許を許された横綱を締め、堂々とした横綱の歩みで土俵に上がり、刻の将軍家慶に天下無双の豪快な土俵入りをお目にかけ、山も崩れんばかりの力技で見るものすべてを魅了したものでした。

いよいよ上覧相撲も最後の結びの一番、剣山対不知火の大関戦となり不知火が力で剣山に勝り寄り切って勝ったのです。

諾衛門は行司より弓を渡されるやいなや、土俵中央に踊りでて自ら堂々たる弓取り式を行いました。

そして時は流れ四十四歳になった天保十五年(1844)一月場所で、諾右衛門は引退を表明しました。

幕内在位八年 十四場所、勝率七割六分二厘、

最高位は、大関幕内最優秀(優勝)一回。

秀ノ山(第9代横綱)、剣山と並んで、天保の三傑と言われました。

身長1m76cm、体重135kgの当時としては堂々たる体格でした。

引退後は、師の恩を返すため大阪に戻り、湊諾右衛門を名乗り大阪相撲の頭取となり門下の養成に専念し、

優れた弟子を数多く生み出し江戸相撲に送り出しました。

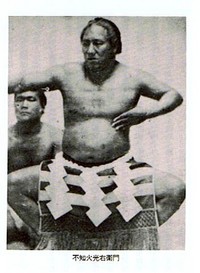

中でも最も有名なのが第十一代横綱不知火光右衛門(熊本県大津下町出身)です。

不知火光右衛門は又後日、ここで、ご紹介致します。

そして嘉永七年(1854)七月二十四日没、五十四歳でした。

辞世の句は

こわれても かたちは失な露の玉

史跡

墓所は、生地の宇土市栗崎の山の中腹に、近くに住む子孫の佐久間家の墓地にあります。

熊本県宇土市の教育委員会では、昭和五十一年五月に、市の文化財に指定し保護に努められてます。

初代若乃花が大関時代に詣でたこともあります。

この様な歴史を後世につたえなければ、二度と熊本から横綱が誕生することはないでしょう・・・・・

みなさん、墓所にいってみてください!

よろしくおねがいします。

【 不知火諾右衛門 】 (しらぬい だくえもん)

江戸時代、角界に熊本出身の名横綱がいました。「不知火型土俵入り」の創始者、第8代横綱”不知火諾右衛門”です。

享和元年(1801) 宇土市轟村栗崎(現宇土市栗崎)に生まれる。

本名は近久信次。父親は嘉平は農業を営み、郡の役人も兼任していました。

文化十三年(1816)信次が十六歳の時父が他界されたのを受け家を継ぎ郡の役人になります。

機敏で大力で地元に徴用されました。

やがて池田氏の娘を嫁に迎え二人の男子を授かります。

二十三歳の時、浦山の天神社の祭礼で宮相撲に参加し相手を投げ飛ばしてしまいます。

このことが、原因で相手を死亡させてしまいました。

信次(諾衛門)は、残された家族と顔を合わすことが苦痛でいたたまれなくなり故郷を去り大阪に出ました。

妻子を郷土に残しての相撲修行は恐らく他にはないでしょう。

大阪の名門湊部屋に入門して、湊由良右衛門の弟子となり、白川(熊本の川の名前)と名乗り、

初土俵を踏みました。当時の力士としては、知的で取り組みも鋭敏で才能を遺憾なく発揮していきました。

諾右衛門は体格も良く、並外れた腕力と稽古熱心な甲斐があってメキメキ頭角を表していきました。

大阪では、たちまち入幕を果たし戸立野と名を改めます。

持ち前のガッツで上り詰め大阪相撲の大関に昇進し黒雲竜五郎と改名しました。

前頭から一躍大関に昇進したのは、七代横綱の玉垣と、この不知火諾右衛門二人のみです。

その当時は、芝居は大阪、相撲は江戸と言われ、相撲の本場が江戸と言うこともあり、

又更に、文政十三年(1830)の十一代将軍 徳川家斎の上覧相撲の盛儀を聞いた

黒雲(諾衛門)は、師匠に了解を求め、天保元年江戸に出発します。

江戸では、神田の本郷金助町の浦風林右衛門を訪ね弟子となり入門後、

天保元年十一月場所に、西幕下二十八枚目に付け出され回向院の江戸相撲での初土俵を踏み、

同時に出雲国松平藩のお抱え力士となったのです。

この時、諾右衛門三十歳、この場所の成績は七勝一敗の好スタートでのデビュー戦です。

幕下十場所を通じ五十七勝十四敗という好成績でありながら七年も昇進しなかったのは、

当時の大阪上がりの力士の成績と昇進が合致しない大阪(ハンデ)であった当時の角界の通説の故だったようです。

江戸相撲八年目に入り天保八年(1837)一月、ようやく西前頭四枚目に入幕し、濃野里諾右衛門と改めました。

入幕したのが三十七歳で全盛期は過ぎていたものの、同年十月には、前頭三枚目に上がり、

手柄山、黒岩という大関・関脇を破り、翌九年二月には、前頭筆頭に昇進、

さらに翌三月場所では、西の大関の稲妻が休場したため関脇追手風、小結鷲ヶ浜を抜いて一躍

西の大関に二人抜きで昇進し、東の大関平石七太夫と相対しました。

小結・大関を経ずに大関になったのは、看板大関以外では異例で、このようなことから、

功績を認められ郷土細川藩のお抱え力士となりました。

この場所は、二勝四敗四休と不振におわり、翌十一月に稲妻が現れたので西の関脇にもどり、この時に、 不知火諾右衛門 と名を改めました。

所以は、領主細川公から、『領地の名物八朔(八月一日)の神火(不知火)は天下の奇観である。郡内に生を受けた汝は、

郷名を轟かすような不知火と名乗れ』 と名を賜ったということです。

翌十一年二月には、大関稲妻の引退を受け大関に復帰して八勝二休の幕内優勝を果たしたのです。

そしてこの年の十一月に、

吉田司家第二十一代善左衛門 追風から故実門人に差し加え、横綱を授与された。八人目の免許を受けたのでした。不知火諾右衛門四十歳の時でした。

当時の横綱は、地位ではなく称号でした。(降格有り)

諾右衛門の戦歴の中で特筆にあたる出来ごとは、天保十四年(1483)九月二十五日の江戸城吹上御殿での十二代将軍 徳川家慶の上覧相撲のでの華々しい光栄です。

その日は、朝から雨が降っていたとのですが、昼ごろからはパット晴れ上がって諾右衛門は上覧相撲土俵の上で、一代の面目を施しました。この歴史的瞬間は諾右衛門の長年の夢がかなった瞬間でした。

その土俵入りは、高根山・黒雲の二人を伴い免許を許された横綱を締め、堂々とした横綱の歩みで土俵に上がり、刻の将軍家慶に天下無双の豪快な土俵入りをお目にかけ、山も崩れんばかりの力技で見るものすべてを魅了したものでした。

いよいよ上覧相撲も最後の結びの一番、剣山対不知火の大関戦となり不知火が力で剣山に勝り寄り切って勝ったのです。

諾衛門は行司より弓を渡されるやいなや、土俵中央に踊りでて自ら堂々たる弓取り式を行いました。

そして時は流れ四十四歳になった天保十五年(1844)一月場所で、諾右衛門は引退を表明しました。

幕内在位八年 十四場所、勝率七割六分二厘、

最高位は、大関幕内最優秀(優勝)一回。

秀ノ山(第9代横綱)、剣山と並んで、天保の三傑と言われました。

身長1m76cm、体重135kgの当時としては堂々たる体格でした。

引退後は、師の恩を返すため大阪に戻り、湊諾右衛門を名乗り大阪相撲の頭取となり門下の養成に専念し、

優れた弟子を数多く生み出し江戸相撲に送り出しました。

中でも最も有名なのが第十一代横綱不知火光右衛門(熊本県大津下町出身)です。

不知火光右衛門は又後日、ここで、ご紹介致します。

そして嘉永七年(1854)七月二十四日没、五十四歳でした。

辞世の句は

こわれても かたちは失な露の玉

史跡

墓所は、生地の宇土市栗崎の山の中腹に、近くに住む子孫の佐久間家の墓地にあります。

熊本県宇土市の教育委員会では、昭和五十一年五月に、市の文化財に指定し保護に努められてます。

初代若乃花が大関時代に詣でたこともあります。

この様な歴史を後世につたえなければ、二度と熊本から横綱が誕生することはないでしょう・・・・・

みなさん、墓所にいってみてください!

よろしくおねがいします。

Posted by セレスピード熊本 at 16:18│Comments(5)

│【不知火型土俵入起源】

この記事へのコメント

熊本初の横綱だけに、長くなってしまいました・・・・・・

感想をお願いします!

感想をお願いします!

Posted by NPO行司 at 2008年02月28日 22:20

at 2008年02月28日 22:20

at 2008年02月28日 22:20

at 2008年02月28日 22:20熊本出身の横綱がいたんですね、知らなんだ。しかも二人も。

いや〜、驚きです( ̄▽ ̄;)

いや〜、驚きです( ̄▽ ̄;)

Posted by 士 at 2008年02月29日 16:05

さすが 良く調査されています驚きの連続です 少しは、分っていたのですがここまでとは、拍手 パチパチ

でも少しご指摘をさせていただければ、

諾ェ門と書いて(ナギエモン)と呼ぶそうですが、

私も宇土市の教育委員会よりご指摘を受けましたので。

でも少しご指摘をさせていただければ、

諾ェ門と書いて(ナギエモン)と呼ぶそうですが、

私も宇土市の教育委員会よりご指摘を受けましたので。

Posted by 不知火諾ェ門ファン~ at 2008年05月29日 13:22

士様

はい、私たちから後の世代からは、全く記憶から忘れされれようとしてます。

この郷土の大切な記憶を残して行きたいと思っています。

大変微力ながら・・・・・

日々頑張っています!

はい、私たちから後の世代からは、全く記憶から忘れされれようとしてます。

この郷土の大切な記憶を残して行きたいと思っています。

大変微力ながら・・・・・

日々頑張っています!

Posted by 行司 at 2008年05月29日 14:19

at 2008年05月29日 14:19

at 2008年05月29日 14:19

at 2008年05月29日 14:19不知火諾衛ェ門ファン 様

お褒め頂、有難うございます。

呼び名の件ですが、正確な名前は、

濃野里の時までは、(ナギエモン)で

不知火の名を名乗るのとと同時に、(ダクエモン)と呼び方も代えています。

ですから、協会などでは、(ダクエモン)が一般的な呼び名になっているようです。

ちなみに、横綱免許は授かるものであるから、正式には引退の時には、返納しなければならなかったそうですが、歴代の横綱の中で

返しにきたのは、諾衛門だけだそうです。

人間的にも立派な横綱だと思います。

お褒め頂、有難うございます。

呼び名の件ですが、正確な名前は、

濃野里の時までは、(ナギエモン)で

不知火の名を名乗るのとと同時に、(ダクエモン)と呼び方も代えています。

ですから、協会などでは、(ダクエモン)が一般的な呼び名になっているようです。

ちなみに、横綱免許は授かるものであるから、正式には引退の時には、返納しなければならなかったそうですが、歴代の横綱の中で

返しにきたのは、諾衛門だけだそうです。

人間的にも立派な横綱だと思います。

Posted by 行司 at 2008年05月29日 14:50