2008年03月21日

【潮錦義秋】

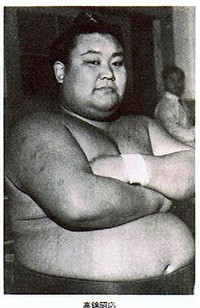

潮錦義秋

土 俵 歴

大正13年9月25日、下益城郡隈庄町下宮地(現下益城城南町)に生れました。

本名は村上義秋。

子供のころから相撲に慣れ親しみ、その怪力ぶりは近所の評判でありました。

小学校を卒業するころ、熊本市出身の荒汐卯三郎親方(元 殿(しんが)り)に、

昭和15年秋17歳のとき荒汐部屋に入門し、昭和16年1月、本名の村上をそのまま四股名として初土俵を踏みます。

同期には鏡里(のち42人目の横綱)や松登(のち大関)がいました。

やがて荒汐は部屋経営をやめ、

力士をあげて横綱双葉山が経営する双葉山道場に合併したのでその所属となり、

双葉山が引退して年寄時津風を襲名してからは時津風部屋の所属となりました。

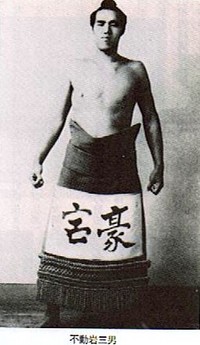

同部屋には先輩の不動岩がいました。3段目には5場所いたが、4場所目に荒汐の「汐」の1文字をもらって「汐錦」と改め、

それから2場所目に幕下に上がり、4勝1敗と好成績を残したところで応召しました。

昭和20年6月と11月の2場所は兵役と未帰還で星取表もブランクになっていました。

幕下に上がって、これから伸びるという肝心なところで兵役にいって、その期間も長く、ひところは戦死まで伝えられ部屋一同身を案じていました。しかし無事に帰還し、昭和21年11月、幕下別格で再出発したのでした。

空白を取り戻すために非常な努力をし、その後は順調に勝ち進み、5場所目の昭和23年10月の大阪場所は、

西十両11枚目に進みました。同門の鏡里はもう幕内のパリパリではるか前方をつっ走っていました。

十両に10場所在位したが、5場所目の昭和25年1月、西8枚目のときに潮錦と改めました。

昭和26年5月場所は千秋楽に大山部屋の新鋭松登と対戦し、惜しくも敗れて11勝4敗となり十両優勝を逸しました。

しかし次の9月場所は千秋楽に立浪部屋の小坂皮と十両の優勝決定戦を行い、

得意の上手投げに小坂川を破って13勝2敗の好成績をあげ、十両優勝を遂げ、

翌27年1月前頭15枚目に入幕しました。

入幕2場所目の27年5月場所の11日目には出羽海部屋の巨漢(1㍍94、180㌔)大起(おおだち)と対戦しました。

大変な大相撲で、物言いがついて取り直しが2度、水入りが3度、相撲にして3番、6回も組み合ったが勝敗きまらず、ついに引き分けとなりました。この場所両力士とも7勝7敗1引き分けの星となるという大一番でした。

軍隊生活3年のブランクに加うるに両腕の神経痛が完全に治らず、その為に実力の発揮がやや遅れたが、

昭和28年3月と9月場所はそれぞれ11勝4敗の好成績をあげ、幕内の中堅に進出して活躍しました。

昭和34年5月場所は、西前頭4枚目ですばらしい活躍、会心の相撲で「潮錦旋風」を巻き起こしました。登場するときの拍手喊声はまさに横綱級で、土俵を沸かし、「今場所の潮関はどうしたことか強すぎて手に負えない」と相手力士が驚くほどでありました。

役力士との対戦の状況は次のとおりです。

2日目小結若前田と対戦、18番の上手投げで横転させました。

3日目新横綱(46人目)朝潮と対戦、互に踏み込んで5分に立ったが、朝潮は左からおっつけて寄って出ました。

しかし朝潮の上手投げに脅かされて出足がとまり、がっぷり右4つ、ここで一呼吸入れた朝潮が腰高のまま寄って出ると潮錦はつまったが左へ回り込んで、豪快な上手投げをうてば朝潮の巨体は土俵下まで転落しました。

投げの威力を百㌫発揮して新横綱に初の黒星をつけて初の金星(注)を獲得しました。「横綱を一度はきれいに投げてみたい」といっていた念願がかなったのでした。

(注) 平幕力士が横綱を倒すことで、その殊勲に対して持ち給金が加算される。

4日目結びの一番で横綱栃錦と対戦、8分51秒3という長い大熱戦で2度まで水入りで土俵を大いに沸かせ、10分後取り直しとなりました。結果は栃錦の上手投げに敗れたが、潮錦の左肩には栃錦の歯型が5㌢ほどついて血がにじんでいました。「栃錦の顎が押しつけてきて歯が当るので痛かったがこっちの顎が上がっては大変だから我慢した」と述懐し、大熱戦を物語りました。

5日目横綱若乃花と対戦、左四つから若乃花充分となり、潮錦に上手を与えず寄り進みました。潮錦が土俵際で左下手出し投げを打つと若乃花は大きく傾き、ようやく右上手投げで打ち返しました。潮錦は惜敗したが若乃花を苦戦に追い込み、大変な善戦で会場を沸かせました。

快調の栃錦、若乃花の白星のうちで、もっとも冷や汗をかいたのは対潮錦戦でありました。

6日目大関琴ヶ浜と対戦、業師(わざし)の大関を見事に寄り倒しました。

この取組にはいくつかの懸賞がつき「こんなことははじめて」と潮錦は苦笑していました。

9日目関脇栃光との対戦、どちらも新横綱朝潮に土をつけている熊本県出身同士の対戦、左4つから水入りの取り直しの大相撲となり、潮錦が寄り立て、栃錦が左下手投げにいくハナを潮錦は右外掛けで破りました。

知りすぎているはずの栃錦は「こんなに強いとは思わなかった」とこぼしました。

潮錦は、5月場所のはじまる10日程前、部屋のけいこ場で、肋骨(あばらぼね)の一番下に俗に相撲の言葉でいう「メリケン」(筋肉炎)が入りほとんど左に体を捩ることができない程で、初日以来、手拭のような大きな絆創膏を張っており、普通より悪いコンディションでのぞんだ場所でした。

それがものの見事に横綱、大関を倒したのは、彼本来の底力であったとみてよいでしょう。35歳に近い年齢にもかかわらず9勝6敗の内容のよい星をあげて苦節10年、初の殊勲賞を獲得し、翌7月には小結に昇進し、初の役入りをしました。

5月場所の潮錦の相撲について、いつも手厳しい評価をすることで有名であった相撲評論家の彦山光三氏は「きまじめな性格で黙々とやってきたのがやっと芽がでたのだ。たとえこの調子が今場所だけの一時的な現象だとしても今日ただいまの潮錦を心から賞賛したい」と。

また、元横綱東富士氏は「今場所土俵を沸かしてくれた殊勲賞の潮錦、これはあの年齢で何もいうことはない」と褒め称えました。

その後、幕内に12場所在位し、中堅どころを往復しましたが、

昭和36年3月、5月、7月と3場所不振が続き、9月には十両に落ち、翌11月場所は全休し、

場所後に20年の土俵生活に別れを告げて引退しました。ときに37歳でした。

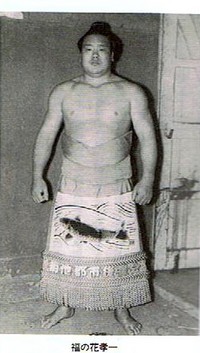

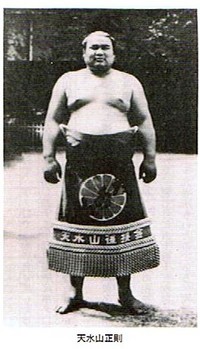

幕内の在位は10年、46場所、最高位は小結。殊勲賞1回。

全盛時代身長1㍍83、体重110㌔。

筋骨たくましく、仁王様と呼ばれた程の体格で、引き締まった筋肉はスポーツマン典型の体でありました。

左を差し、右で上手を取れば投げ、捻り、吊りの怪力ぶりを発揮し、壷(つぼ)にはまった時の豪快さは見事でありました。

古武士のような風格と、勝っても負けても悠々とした土俵態度、堂々と胸を張って花道を引き揚げる姿は見る者に好感を与え、土俵マナーも立派で、さがりをさばくときの男性的な手さばきは一服の清涼剤でした。

古武士的な顔は端正で品があり、鎧を着せ槍を持たせてみたかった。「戦国武将」「古武士」「左1本で相撲を取る」「読書家で哲学書を繙(ひもと)く」など数々の話題をなげました。

引退後は年寄式守秀五郎(式秀)を襲名しました。

昭和37年2月1日正午から蔵前国技館で引退、式秀襲名披露大相撲並びに断髪式が行われました。

東京後援会の上塚司、細川隆元、五味康祐等についで、力士代表の横綱若乃花、柏戸、最後に時津風親方(元横綱双葉山)が髷を落しました。

昭和39年3月から勝負検査役(現審判委員)となり、20年以上も勤めました。

立田川親方(元横綱鏡里)が時津風部屋から分離独立したとき行動をともにし、

立田川部屋所属となったが、再び時津風部屋所属に戻りました。

Posted by セレスピード熊本 at 21:41│Comments(0)

│【熊本出身の力士】

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。