2008年03月28日

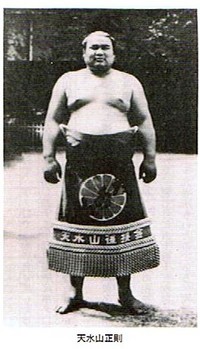

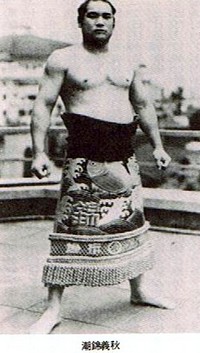

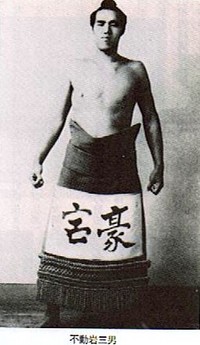

【福の花孝一】

福の花孝一

土 俵 歴

土 俵 歴

昭和15年7月1日、菊池郡合志村(現菊池郡合志町)に生れました。

本名は福島孝一。

合志中学校を卒業したあと2年間家で農業をやっていたが、

姉の嫁ぎ先である菊池郡泗水町田島に農作業の手伝いにいっていたとき、

年寄不知火(元八方山)の親父さんが「わあー孝ちゃんの足のふとかー(大きい)、

こっだけ足んふとかならあんならよか体になっばい、相撲とりにはもってこいばい」

ということで、それからは『相撲とりに行かんかー』と大変ないわれようだったそうです。

なかなか本人がその気にならないので、今度は義理の兄から「はよいかんか、大阪に行け」といわれ、

今度ようやく本人が決心して行くといい出したら、母親や御近所が、みな反対しかし義兄一人に、みんな寄り切られてしまいました。かくして、昭和32年11月、九州場所が終わって熊本巡業があったとき、急遽出羽海部屋に入門。

昭和33年1月、本名の福島をそのままの四股名として初土俵を踏みました。御本人は、足が大きかったばかりに相撲とりになったみたいと述懐していたそうです。

昭和34年5月、東序2段27枚目のとき福の花と改めました。下積み生活が長かったがよく辛抱して、昭和39年5月場所は西幕下14枚目で7戦全勝、同部屋の福田山、津軽国と三つ巴の優勝決定戦を展開、両者に勝って幕下優勝をなしとげ、翌7月場所西十両18枚目に進みました。

新十両の場所は10勝5敗の好成績をあげ、以後十両では1場所全休したほかは全部勝ち越しました。部屋頭の佐田の山(のち50人目の横綱)から「孝一、孝一」と毎日のように本名を呼ばれてかわいがられました。

昭和40年9月東前頭14枚目に入幕しました。41年3月場所は東前頭5枚目に躍進しながら、2月のマカオ巡業で痛めた左膝の故障のためやむなく全休、東京渋谷の広尾病院のベッド生活を余儀なくされました。

昭和41年12月2日、菊池市の菊池神社において、菊池郡市福の花後援会長の有田義行菊池市長から、樫山南風画伯の作品「水前寺の鯉」を刺繍(ししゅう)した化粧まわしが贈られました。

その後ほぼ順調に進み、昭和42年3月場所は入幕10場所目で西小結に昇進し、初の三役入りを果しました。7月場所は2度目の西小結となり、11月場所は西5枚目で優勝争いに加わりました。

14日目を終わって11勝3敗の星は西横綱佐田の山と相星、東横綱大鵬は11勝ながら休場に入っており、東張出横綱柏戸は10勝4敗でありました。千秋楽に福の花は平幕でありながら三役揃い踏みに出場し、結び前の一番で柏戸に敗れて11勝4敗となったが、初の敢闘賞を受賞しました。なお優勝は北の富士を破った佐田の山でした。

昭和43年1月場所は3度目の西小結となり、3日目に横綱柏戸と猛烈に張って、柏戸が左前褌を取りにくるのを左にかわって更に突張り、柏戸がもろに叩くのにつけいって見事に突き出し、7回目の対戦で初めて柏戸を破りました。

ジリジリと力をつけていたが、昭和43年5月場所は東7枚目で4勝11敗と大きく負け越したため翌7月場所は7枚下げられて東十両2枚目まで落ちました。しかし捲土重来、10勝5敗の星をあげて1場所で幕内に返り咲き、以後引退するまで7年余、44場所にわたって幕内に在位して花々しく活躍しました。

その中心となったのは、昭和45年1月から49年11月までの5年、30場所で、この間に敢闘賞6回、金星獲得5個、番付の最高位東関脇1場所など輝かしい実績をあぜました。活躍の概要は次のとおりです。

昭和45年1月場所。東3枚目で6日目大関北の富士と対戦、福の花の右の張手一発が北の富士の左顔面に決まり、一発で北の富士を倒しました。まるでボクシングのKOシーンを見るかのように北の富士は膝から崩れていきました。

そんな福の花につけられたニックネームが“フックの花”で、本人もうまいことつけたもんだといっていましたが、四股名をもじった最高級のニックネームで、名付け親は内外タイムス新聞社の吉川亨氏でありました。

福の花は3段目時代、ボクシング不二拳ジムの会長岡本不二氏に「君、ボクサーになったら東洋チャンピオンを保証する」といわれたそうだが、土俵でそれを立証したのがこの一番でありました。

昭和45年5月場所。西4枚目で4日目東張出横綱玉の海と対戦、玉の海が右を差すと、福の花これをきらって激しく突っ張り双差しで出ました。玉の海は右を巻き替え土俵際で十分になったが、右から突き落としにいったのが悪く、腰がのび福の花の速攻の寄りに倒されました。福の花は初の金星。この日まで福の花は3戦3敗であったがこの1勝の初白星が初金星、反対に玉の海は3戦3勝であったのが初黒星となりました。8勝7敗で2回目の敢闘賞を受賞しました。

昭和45年7月場所。東1枚目(筆頭)で初日横綱玉の海と対戦、福の花は得意の右4つから左上手を浅く引きつけ、玉の海の堅腰を浮かして一気に寄り切り、横綱玉の海を2場所続けて破り、連続金星を獲得しました。

福の花にまたしても敗れた玉の海は「右4つ、上手を取ると強いよ、この頃すごく相撲が早くなった」といって福の花の地力を認めていました。

昭和45年9月場所。東2枚目で9日目横綱北の富士と対戦、福の花は北の富士が踏み込まないのにつけいり、あたって双差しを狙う北の富士の右を左からおっつけ、北の富士が引きをみせると、左差し右からおっつけて出足ばや一気に寄り倒しまた。

横綱に3場所タテつづけに土をつけ、3場所連続金星を獲得しました。

昭和45年11月場所。西4枚目で、関脇貴ノ花、小結黒姫山らを倒し11勝4敗で3回目の敢闘賞を受賞しました。この場所、出羽海部屋のホープ三重ノ海が関脇から落ちて、部屋には3役がいなくなりました。福の花はそれが悔しくてたまらず、名門の出羽海部屋をなんとしてでも昔のように隆盛にしたいと念願しており、そのために30歳という土俵年齢を超越して戦っていました。

昭和46年3月場所。西6枚目で10日目に勝ち越して、横綱玉ノ海、大鵬、大関琴桜についで幕内で4番目に給金をなおし、10勝5敗で4回目の敢闘賞を受賞しました。

昭和47年1月場所。西3枚目で、6日目に小結黒姫山、11日目に大関琴桜、12日目に横綱北の富士を倒すなどして、14日目まで10勝をあげ、琴桜、栃東と並んでトップに立ちました。千秋楽に輪島に敗れ10勝5敗となったが、5回目の敢闘賞を受賞し、4個目の金星を獲得しました。なお、千秋楽に琴桜は三重ノ海に敗れ、栃東は清国を破って11勝4敗で平幕優勝を飾りました。

昭和47年11月場所。東14枚目(幕尻)で8日目に二子岳を送り出して初日から土つかずで勝ち越し第一号となり、9日目には3役と当てられ、小結魁傑と対戦、破竹の勢いで強烈な左喉輪から右おっつけで魁傑を圧倒、9連勝して幕内単独トップに立ちました。13日目には3敗同士で新大関輪島と対戦、最後まで攻撃の手をゆるめず、寄り倒して完勝し、ベテランぶりを発揮、千秋楽には初の技能賞受賞が決定していた増位山と対戦、喉輪気味に激しく突っ張り、右の張り手で突き倒しました。かくて11勝4敗、幕内最年長でありながらよく頑張って6回目の敢闘賞を受賞しました。

昭和49年7月場所。東3枚目で7日目関脇魁傑と対戦、“3番相撲”をとり、場内を大いに沸かせました。2度とも右4つから福の花が寄って土俵際で福の花の左上手、魁傑の右下手の投げの打ち合い、行司木村正直の軍配は最初は福の花に、2度目には魁傑に上がったが、いずれも物言いがついて、同体と判定されました。3度目は力尽きた福の花が突き出されたが、34歳の老雄の健闘に惜しみない拍手が送られました。3度取り組むという珍しい勝負でありました。

昭和49年11月場所。西10枚目で10日目、麒麟児に対し、張り手を交えて突っ張り、一直線に押し出して給金直し第一号になりました。12日目は横綱輪島と対戦、突っ張って右4つ十分になって寄り立て、輪島が土俵際で左上手をとってこらえると福の花腰をぶっつけて寄り切り、5個目の金星を獲得しました。14日目には、11勝2敗で、横綱北の湖、小結魁傑と優勝を争っている小結若三杉(のち若の花)をどっと押し出しに破り、10勝をあげて7回目の敢闘賞を受賞しました。

11月の九州場所はご当所ということになります。そのためか九州場所では成績が良かったです。入幕以来、11回の九州場所を負け越したのは40年、46年と最後の場所となった50年の3場所だけであり、一方7回目の敢闘賞受賞のうち4回は、九州場所でありました。

「九州がいいのは、ご当所だからというわけじゃない、1年の最後の場所だということで気持ちが引締まるから」と好調の原因を語っていました。

昭和50年に入ると、勝ち越しの場所がなく不振が続きました。11月場所の千秋楽の一番がすむと、引き揚げる花道でサガリを高々とほうり投げ、両手を上げてバンザイ、観客の拍手にこたえました。そして弟弟子三重ノ海の初優勝と大関昇進確実を見とどけて引退を声明しました。ときに35歳でありました。

幕内の在位は10年余、61場所の長期にわたり、最高位は関脇。栃光の引退後の本県出身の力士の代表として活躍し、敢闘賞7回、金星5個、通算出場1257回などすばらしい記録を樹立しました。

全盛時代、身長1㍍83、体重135㌔。

竹を割ったような気性通り闘志満々、張り手を交えて激しい相撲をとりました。見ていてスカーッと気持ちのよい相撲でした。下積み生活が長かったが、いつまでも若々しく、豪快で気っぷのよい取り口は真面目な生活態度と並んで多くのファンを魅了しました。立派の一語につきる骨の髄からのお相撲さんで、出羽海部屋で先頭に立って若手をグングン伸ばしていきました。

昭和50年12月24日、日本相撲協会50周年記念に、初土俵以来の出場回数1257、終始敢闘、真面目な土俵態度に対して協会から表彰状が授与されました。

昭和44年1月場所後に智子夫人と結婚しました。夫人は相撲茶屋“和歌島”の娘さんで、昭和初期に活躍した、和歌山県出身、出羽海部屋の元小結和歌島の娘であります。和歌島は引退して年寄関ノ戸を襲名していました。福の花は先代関ノ戸の養子になって、引退して年寄関ノ戸を襲名しました。

関ノ戸襲名披露大相撲並びに断髪式は、昭和51年5月29日午前11時30分から蔵前国技館で行われました。現役時代の人気を表すかのように詰めかけたファンは何と7千人程でありました。披露大相撲では主催者を代表して、福の花後援会長の大久保武雄衆議院議員が「福の花関の根性は郷土の誇りである。

後に、関ノ戸を襲名するが、「いつまでも皆さんのご支援をお願いしたい」と挨拶しました。続いて、断髪式に入り、大久保衆議院、春日野理事長、横綱北の湖ら120人が次々と鋏を入れ、最後に師匠の出羽海親方が髷を落しました。

年寄関ノ戸は、やがて相撲協会の審判委員となってます。

Posted by セレスピード熊本 at 17:36│Comments(0)

│【熊本出身の力士】

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。